В день Великой Победы мы обязательно вспоминаем имена спортсменов-фронтовиков, блокадников, узников нацистских концлагерей, тружеников тыла, переживших тяготы войны и после ее окончания вышедших на уровень сборной СССР. Вершиной спортивной карьеры большинства из них стала Олимпиада 1952 года в Хельсинки — первые Игры советской команды в истории.

С одной стороны, эти старты стали символом мира и площадкой для единения представителей разных стран. С другой — ознаменовались открытием нового фронта идеологического противостояния. И бойцами здесь в основном стали те, кто совсем недавно покинул поля настоящих сражений. Задачу перед ними поставили очень жесткую и амбициозную — с ходу победить лучших из лучших.

Есть точка зрения, что в довоенный период отечественный спорт варился в собственном соку и практически не имел международной практики. Однако это не совсем так. В 1920-х Советский Союз после выхода из дипломатической изоляции вел переговоры о присоединении к олимпийскому движению, но затем объявил его «буржуазным проявлением» и создал альтернативу — Красный спортивный интернационал. Под эгидой этой организации в 1928 году состоялись зимняя спартакиада в норвежском Осло и летняя спартакиада в Москве. В последней принимали участие рабочие из 12 государств. Также большая советская делегация в 1937 году ездила в бельгийский Антверпен на летнюю рабочую Олимпиаду.

Проводились и международные встречи с отдельными городами и регионами, отраслевыми сборными и так далее. То есть железный занавес не был тотальным и опыт его преодоления имелся. Хотя с МОК все контакты были разорваны в начале 1930-х, когда олимпийское движение сблизилось с германскими нацистами и их союзниками. Во время Второй мировой войны речи о заграничных стартах, конечно, быть не могло. Но чемпионаты СССР по многим видам спорта возобновились уже в 1943-м. А после Победы снова встал вопрос о присоединении советской страны к мировому спортивному сообществу.

Этот процесс оказался сопряжен с большой политикой. Ведь одно дело, когда с иностранцами соперничали представители профсоюзов или отдельных городов, а другое — официальная сборная СССР. Это выглядело уже не как развлечение, а как продолжение противостояния идеологий, двух разных общественных систем. По мнению руководства компартии, при таком раскладе проигрыш на спортивной арене мог ударить по имиджу страны и всего социалистического лагеря. И аксиома, что в спорте возможно всякое, функционерами не принималась.

Тогдашний председатель Спорткомитета СССР Николай Романов в своих мемуарах писал: «Второе место (я уже не говорю о третьем или о командном проигрыше в игровых видах спорта) рассматривалось как подрыв авторитета Советского Союза. На первый план выдвинулся вопрос престижа, связанного с победами советских спортсменов. Поэтому, приняв решение участвовать в международных соревнованиях, мы обязаны были обеспечить победу, иначе буржуазная пресса станет обливать грязью весь наш народ. Поэтому для получения разрешения на поездку на международные соревнования я должен был направлять на имя Сталина специальную записку, в которой давалась гарантия победы...»

Выехать за границу никто из граждан СССР самостоятельно не мог (для этого требовалась выездная виза). А чиновники, понимая меру своей ответственности, давали разрешения очень избирательно. Почти всегда дебюту на больших турнирах предшествовали ознакомительные визиты, в ходе которых эксперты пытались понять: конкурентоспособны ли лучшие отечественные атлеты по сравнению с иностранными звездами. Когда в этом возникали сомнения, советская сборная могла остаться дома. Потому что боссы компартии были убеждены: лучше вообще не участвовать, чем выступить и проиграть. Но, несмотря на такой жесткий подход, олимпийский дебют сборной СССР в 1952-м все-таки состоялся.

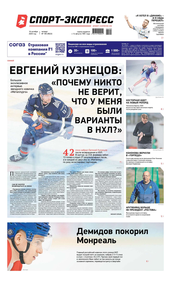

Люди со стальными чемпионскими характерами

Прорыву во многом способствовал тот факт, что советское руководство использовало процесс присоединения к олимпийскому движению как фактор внешней политики. МОК и международные федерации тогда были крайне заинтересованы в привлечении на свои соревнования атлетов из соцлагеря — это придавало стартам элемент глобальности. Поэтому нам шли навстречу в очень многих моментах. Например, на Играх в Хельсинки в первый и последний раз для сборных СССР и других стран Восточного блока открыли отдельную деревню спортсменов. Ее украсили приветствиями на русском языке и портретами лидеров соцстран.

Советский Союз в самом начале переговоров тоже пошел МОК навстречу и в качестве жеста доброй воли отпустил в Западную Германию из своей зоны оккупации одного из деятелей гитлеровского режима Карла Дима. В 1949 году этот функционер возглавил Олимпийский комитет ФРГ. Сближение с Лозанной позволило советским атлетам заявляться на «буржуазные» чемпионаты мира, хотя любительский статус наших вызывал на Западе определенные вопросы. Многие звезды сборных СССР уже в конце 1940-х только числились в своих учебных заведениях и на предприятиях, все время посвящая тренировкам с соревнованиями и по факту получая деньги именно за занятия спортом.

«Американцы и многие другие выступали против участия советской сборной, ведь Олимпиада считалась любительскими соревнованиями, — говорит обозреватель «СЭ» Аксель Вартанян, который прекрасно знает историю нашего спорта. — А у нас накануне Игр представители разных видов спорта шесть месяцев сидели на сборах. Футболисты, легкоатлеты, гребцы... Они нигде не работали. Да, числились где-то, но фактически только и делали, что готовились к Олимпиаде. И многие в мире об этом знали. Но все предопределил политический интерес. Игры стали продолжением политики, и участие советской команды придало им новый импульс».

И все-таки советские атлеты резко отличались от западных профи. Например, в заявке нашей сборной на Олимпиаду-1952 фигурировали десятки бывших фронтовиков и блокадников, которые пожертвовали лучшими годами жизни и здоровьем ради защиты Родины. Например, борец Анатолий Парфенов вернулся с Великой Отечественной с пятью тяжелыми ранениями. У него почти не сгибалась рука, а золотую медаль в Хельсинки он завоевал с осколком в голове, который так и остался напоминанием о войне до самой смерти в 1993-м. Еще один чемпион Олимпиады-1952, штангист Иван Удодов, весной 1945 года был найден едва живым в лагере смерти Бухенвальд. Там он провел два года, после которых весил 28 килограммов и был не в состоянии самостоятельно передвигаться.

Галина Зыбина, установившая на Играх-1952 мировой рекорд в толкании ядра, во время блокады Ленинграда чуть не умерла от голода, питаясь вареной брюквой и ежедневной пайкой в 125 граммов хлеба. Футболист Юрий Нырков провел на фронте в танковых войсках почти два года, а войну закончил 11 мая 1945-го в звании старшего лейтенанта в Берлине. Всего на Олимпиаду в Хельсинки отправились десятки недавних фронтовиков, узников нацистских концлагерей, блокадников и тружеников тыла. В основном это были люди со стальным чемпионским характером, представители поколения победителей. Однако с учетом пережитого их нельзя считать спортсменами в классическом понимании этого слова. Конечно, ветераны войны находились и в других сборных, но нигде условия подготовки не были такими сложными, как в послевоенном СССР.

Среди факторов, влиявших на конкурентоспособность наших команд, были, например, питание (проблемы с качеством пищи оставались в советских сборных вплоть до конца 1950-х) и медицинское сопровождение (американские штангисты, проиграв сборной СССР, обвинили ее в использовании стероидов, хотя своих анаболиков в стране тогда просто не существовало). Ну и главное — экипировка. Начальство настаивало на отечественных производителях, хотя, например, спортивных велосипедов нормального качества в Союзе тогда не производили, что привело к провалу в Хельсинки наших велогонщиков.

Впрочем, от них изначально не ждали ничего выдающегося. В аналитической записке, подготовленной в СССР летом 1951 года, предполагалось делегировать в Хельсинки только тех, кто может рассчитывать на первые шесть мест. Сомнения вызвали ватерполисты, фехтовальщики, представители конного и парусного спорта, велосипедисты и футболисты. О пятиборцах и команде по хоккею на траве сказано: «Эти виды спорта у нас не культивируются. Подготовить классных спортсменов не успеем, потому считаем их участие в Олимпийских играх нецелесообразным».

Сегодня мы — гладиаторы

Однако спортивное руководство во главе с Романовым решило рискнуть, и в итоге в пятиборье представитель СССР Игорь Новиков едва не зацепился за медаль, став четвертым. А вот с футболом ставка не сработала. На Олимпиаде-1952 наша сборная провела первые официальные матчи в послевоенной истории — они обернулись крахом и суровыми наказаниями в отношении тренера и пяти игроков. Трагедия «команды лейтенантов» — самый яркий пример вмешательства советской бюрократии в спортивную жизнь. Она описана очень подробно, поэтому коснемся ее в нескольких словах. И первым делом отметим, что причина этого скандала гораздо шире, чем завышенные ожидания от выступления футболистов и самодурство чиновников.

Сборная под руководством Бориса Аркадьева готовилась к выступлению в Хельсинки очень ответственно, проведя более двадцати товарищеских матчей под флагом команд Москвы и ЦДСА (это делалось, чтобы избежать обвинений в профессиональном статусе игроков). Ради олимпийского дебюта на три месяца был задержан старт чемпионата страны — то есть ставки изначально выглядели очень высокими. И футболисты отлично понимали, что вернутся домой «со щитом или на щите». При счете 1:5 в матче второго круга против Югославии до катастрофы оставался один шаг, но волшебные 15 минут в концовке перевернули ситуацию. Если бы Всеволод Бобров и Ко уступили тогда 4:5, их, возможно, даже похвалили бы за самоотверженность и героическую попытку спасения в безнадежной ситуации. Но советская сборная спаслась — 5:5, что вывело переигровку далеко за рамки спорта.

Именно после того как в высоких кабинетах поняли, что соперник для нас посильный, чиновники вспомнили: к югославам у Советского Союза есть политические счеты. Руководитель СНРЮ Иосип Броз Тито тогда находился с Москвой в очень плохих отношениях, и в коридорах Кремля возникло огромное желание наказать его с помощью футбола. Апогеем накачек стала телеграмма Сталина, призванная вдохновить наших игроков, но имевшая противоположный эффект. Всем причастным стало понятно: большого разбора полетов и «показательных казней» в случае неудачи в Тампере не избежать. «Сегодня мы гладиаторы. Надо стоять насмерть», — вспоминал разговоры в раздевалке голкипер сборной Леонид Иванов.

Можно ли считать реакцию властей на поражение в переигровке (1:3) одним из проявлений сталинских репрессий? Это неоднозначный вопрос, ведь никого из «стрелочников» не расстреляли и не посадили. Хотя оргвыводы все равно выглядят неадекватно. Особенно немедленный роспуск команды ЦДСА, которую в сборной представляли всего четыре футболиста плюс главный тренер. Популярная байка гласит: раздраженный Сталин задал своим соратникам риторический вопрос: «Как поступают с воинской частью, которая в бою покрыла себя позором?» Такой подход спровоцировал решение Всекомфизкульта о закрытии армейского коллектива, лишении спортивных званий и дисквалификации тренера Аркадьева, а также армейских футболистов Александра Петрова, Анатолия Башашкина и Валентина Николаева, динамовца Константина Бескова и Константина Крижевского (ВВС).

«Футбольная команда, принимавшая участие в Олимпийских играх, выступила неудовлетворительно, — говорилось в приказе Всекомфизкульта. — Провал нанес серьезный ущерб советскому спорту. Проигрыш объясняется безответственным поведением отдельных футболистов. Из-за защитников Башашкина и Крижевсхого, которые грубо нарушили данные им указания, югославские футболисты легко забивали мячи в наши ворота. Футболист Николаев провел соревнования плохо, безынициативно, а футболист Бесков играл неудовлетворительно, проявляя трусость. Футболист Петров допускал недисциплинированность, грубость к своим товарищам, чем вносил нервозность в команду».

«Игроки ЦДСА рассказывали мне, что когда они возвращались из Хельсинки в Ленинград, то думали, что их отправят в Сибирь и там будут решать дальнейшую судьбу, — говорит Аксель Вартанян. — Футбол считался популярным видом спорта, на него делали ставку. Говорили: лучше бы мы проиграли в других дисциплинах, но в футболе заняли хотя бы призовое место. С Югославией был политический матч. Поражение равно смерти. К счастью, не физической. Какое бы решение приняли, если бы мы проиграли другой стране, сказать никто не возьмется. Бог его знает, какие мысли посетили бы буйные головы».

Нет сомнений, что решение о роспуске ЦДСА сопровождалось большой подковерной работой, ведь у команды, которая с 1946 по 1951 год взяла пять чемпионских титулов из шести возможных, было много могущественных недоброжелателей. Еще в 1947-м после неудачного турне в Чехословакию армейцам грозили серьезными последствиями. Пока Аркадьев побеждал, никто не смел его тронуть, но первая же большая неудача почти уничтожила лучшего тренера страны. Причем похожие эпизоды в других видах спорта на Олимпиаде-1952 показывают уникальность ситуации с футболистами. Несмотря на суровые времена, руководители СССР на самом деле совсем не были настроены карать всех проигравших направо и налево.

Офицер КГБ против агента ФБР

Не менее обидным, чем футбольная катастрофа, стала неудача в Хельсинки сборной СССР по баскетболу в финале против американцев. Соединенные Штаты тогда представляла студенческая команда из Канзаса, а в ее составе выделялись две «башни» — Боб Керланд (рост 210 см) и Клайд Ловелетт (208 см). Для баскетбола тех лет это было запредельное преимущество под щитами. Для сравнения: наш центровой Отар Коркия дотягивал только до 191 см, а чеченца Увайса Ахтаева с его феноменальными 236 см в сборную как бывшего ссыльного не взяли.

Представители СССР к тому времени являлись двукратными чемпионами Европы, но всем было понятно: американцы — фавориты финала. На второй групповой стадии они разгромили советских баскетболистов со счетом 86:58. И все-таки шанс был. Наш тренер Степан Спандарян в финале выбрал тактику плотной опеки в защите и удержания мяча в атаке, ведь тогда лимит времени на владение отсутствовал. Через десять минут после начала матча счет был всего 4:3 в пользу сборной США. К перерыву американцы вели 17:15, а во втором тайме наши баскетболисты и вовсе вышли вперед.

Но затем благодаря точным дальним броскам Керланд и Ко вернули лидерство и тоже стали тянуть время. Встреча завершилась победой заокеанской сборной с удивительным для взрослого баскетбола счетом 36:25. По-хорошему эта неудача тоже имела политический подтекст — ведь бывшие союзники по антигитлеровской коалиции уже успели рассориться в ходе гражданской войны в Корее и разногласий в оккупированной Германии. В США на пике находилась антикоммунистическая кампания (маккартизм), и советской сборной уступать в командном виде спорта на Олимпиаде с имиджевой точки зрения было крайне нежелательно. И все-таки результат команды Спандаряна не имел таких печальных последствий как в футболе.

Тренеру припомнили эту неудачу, когда Степана Суреновича в 1953 году после смерти Сталина отправили в отставку. Однако для баскетболистов последствий практически не было. Кстати, в том составе выступали два фронтовика — представитель Эстонии Иоанн Лысов и грузин Нодар Джорджикия, а также москвич Виктор Власов, трудившийся во время войны на оборонном заводе. Все они после неудачи в Хельсинки продолжили спортивную жизнь без особых потрясений. Что, в общем-то, говорит о том, что слухи о бескомпромиссном отношении советского начальства к поражениям несколько преувеличены.

Еще показательнее в этом плане история соперничества офицера КГБ Владимира Казанцева в беге на 3000 метров с препятствиями с агентом ФБР Хорасом Ашенфельтером. Учитывая статус соперников, битва бывшего американского летчика против рекордсмена мира и участника Парада Победы вызвала в заокеанских СМИ огромный ажиотаж. За финалом с трибун наблюдали 65 тысяч болельщиков. Казанцев, которого считали фаворитом, без проблем победил в квалификации, установив олимпийский рекорд (8.58,0). В финале советский спортсмен со старта вырвался вперед и начал наращивать преимущество. Но за 150 метров до финиша Владимир Дмитриевич неудачно приземлился в яму с водой и порвал связки.

Хромающего лидера обошел Ашенфельтер, а наш легкоатлет на зубах отвоевал серебро у британца Джона Уисли. После обидного поражения Казанцев повел себя более чем достойно — не отказывался от совместных фото с чемпионом и на подиуме пожал ему руку. Снимки этого «братания» опубликованы на первых полосах многих американских газет вместе с поздравительной телеграммой директора ФБР, известного антикоммуниста Джона Эдгара Гувера. Такое проявление фейр-плей грозило динамовцу очень большими неприятностями. Но руководители страны не стали раздувать скандала из сенсационного поражения нашего рекордсмена.

Преднамеренно снижались результаты

Конечно, неправильно описывать выступление советских олимпийцев в Хельсинки-1952 только через досадные поражения. Были и великие победы, в том числе с участием ветеранов Великой Отечественной. В числе главных героев той Олимпиады — гимнаст Виктор Чукарин, который завоевал четыре золота и два серебра. Без наград 30-летний фронтовик остался только в одном виде программы — вольных упражнениях, которым тогда в СССР не уделялось большого внимания. К тому же у Чукарина была большая грудная клетка, от чего он внешне казался грузным и недостаточно изящным для «вольных».

Этот уроженец Донбасса стал мастером спорта СССР еще до войны, а в 1941-м ушел добровольцем на фронт. Почти сразу боец получил контузию и угодил в плен. Там он сменил 17 лагерей, пытался бежать. Несмотря на изнуряющий труд в каменоломнях и недоедание, даже в концлагере гимнаст пытался поддерживать форму и делал зарядку. Сила духа помогла ему выдержать и многочисленные допросы после освобождения в 1945-м. Когда Чукарин вернулся домой, он был так изможден, что родная мать узнала его только по старому шраму на голове. Оказалось, что еще в 1941-м на Чукарина пришла похоронка.

На чемпионате СССР 1946 года Виктор Иванович стал лишь 12-м, на следующий год — пятым. И только в 1948 году завоевал первое золото. В 1949-1951 годах Чукарин выиграл абсолютное первенство Советского Союза и утвердил себя в роли лучшего гимнаста страны. В Хельсинки он ехал капитаном гимнастической сборной и сполна оправдал это звание в победоносном коллективе. Советские гимнасты на Олимпиаде-1952 завоевали 22 медали. Четыре из них принес Грант Шагинян, заметно хромавший после ранения на фронте. Но этот недуг не помешал ему покорить публику выступлениями на коне и получил именной элемент — «вертушку Шагиняна».

В нашей сборной было много и других таких героев. Однако их усилий не хватило, чтобы одержать однозначную победу в общем зачете. У сборной США в итоге получилось 76 наград (40 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых), а у советского коллектива — 71 медаль (22+30+19). Для дебютантов Олимпиады это феноменальный результат. Однако Сталин и его окружение накануне Игр получили гарантии безусловной победы. Поэтому перед Романовым встала нетривиальная задача — убедить начальство в триумфе в ситуации, когда результаты говорили об обратном.

Для начала был использован трюк, который затем станет для спортивных чиновников классическим. За два дня до завершения Игр советская делегация опубликовала заявление о «существенных недостатках в деятельности некоторых судей и судейских коллегий». В нем говорилось о грубых ошибках арбитров в конном спорте, прыжках в воду, боксе, борьбе и гимнастике. «Преднамеренно снижались результаты, полученные спортсменами Советского Союза, и в то же время умышленно повышались результаты спортсменов определенных государств», — утверждалось в документе.

Однако ссылки на продажных судей в коридорах Кремля, видимо, не возымели эффекта. Поэтому после окончания Олимпиады все главные газеты СССР вышли с публикациями, в которых говорилось, что советские спортсмены стали победителями Игр-1952, но не по количеству медалей, а по очкам. Схема, в которой за победу присуждалось 7 баллов, за второе место — 5, за третье — 4, за четвертое — 3, за пятое — 2 и за шестое — 1, к тому времени действительно использовалась любителями статистики на протяжении трех десятилетий. Однако нельзя сказать, что она была однозначно признана всеми участниками олимпийского движения.

МОК до 1990-х вообще не поощрял командный медальный зачет, утверждая, что Игры — это соревнования атлетов, а не стран. И в такой ситуации журналисты и статистики выкручивались кто как мог. Романов в интервью советским СМИ вообще допустил странное замечание: «На 16-дневных соревнованиях на Олимпиаде советские спортсмены набрали 494 очка, то есть наибольшее количество. Как ранее сообщала печать, спортсмены США набрали 490 очков. Однако по уточненным в настоящее время данным они имеют также 494 очка».

Справедливости ради надо признать, что еще до начала Игр наши спортивные власти сделали ставку на «очковую систему», вероятно, решив, что она более выгодна для нас, чем подсчет медалей. Однако далее в математических процессах допущены откровенные натяжки. Это в 2002 году доказал Аксель Вартанян, проанализировав все результаты Игр-1952 в Хельсинки и выяснив, что в гимнастике советским спортсменам при дележе мест начисляли не средний бал, а высший. По-честному сборная СССР набрала бы 487 очков и даже по этой схеме уступила бы американским спортсменам.

Хорошие люди

С другой стороны, мотивы у Романова были благими. Не сфальсифицируй он цифры и не докажи коммунистическим вождям факта иллюзорной победы над идеологическим противником, весь наш олимпийский проект мог быть свернут в самом начале, и советские атлеты продолжили бы жить за железным занавесом. А поскольку заявление о триумфе над США в Хельсинки было притянуто за уши, при подведении итогов соревнований советские СМИ сделали упор не столько на результаты, сколько на моральные и политические аспекты.

«Сверхметкие люди», «самые сильные на земле» — такими эпитетами наградила советских стрелков и штангистов буржуазная пресса, — отмечал по итогам Олимпиады «Советский спорт». — Откуда же у всех этих молодых людей такое мастерство, говорящее об опыте, знаниях, большом умении?.. Эти качества воспитывают в советских спортсменах прежде всего славная коммунистическая партия и ее гениальный вождь и учитель товарищ Сталин, ведущий наш народ от победы к победе. Эти качества воспитывает у советских спортсменов весь наш народ, победоносно строящий коммунизм».

«Зрители, судьи, участники Олимпийских игр восхищались моральным обликом советских спортсменов, — продолжал автор публикации в «Советском спорте». — Они всегда являли собой пример дисциплинированности, вежливости, дружественного отношения к народам. Участие советской делегации придало Олимпийским играм спортивный дух товарищества. На олимпийских состязаниях в тройном прыжке советский спортсмен занял второе место и завоевал серебряную медаль. Первое место занял представитель Бразилии негр Да Сильва. После вручения медалей Щербаков дружески обнял Да Сильву, поздравляя его.

Петр Денисенко приветствовал американца Ричардса, когда тот взял высоту 4 м 55 см. Во время встреч с представителями других стран советские спортсмены всегда проявляли истинно спортивных дух товарищества и дружбы. Это отражалось на поведении спортсменов других стран. Так было, когда негр тяжеловес Дэвис горячо поздравил Ивана Удодова, установившего мировой рекорд. Так было, когда руководитель индийской делегации воскликнул: «Советские люди — хорошие люди».

Похожие мотивы звучали и в других статьях, как бы корректируя былую суровость подхода к результатам и открывая другие грани большого спорта. Да, наши спортсмены оставались бойцами идеологического фронта, и обязанности доказывать превосходство советского строя громкими победами над капиталистами с них никто не снимал. Однако после Олимпиады-1952 в Москве признали и дипломатическую миссию участников Игр, возможность с их помощью завоевать симпатии простых болельщиков на Западе не только за счет медалей, но и благодаря открытости и доброжелательности.

«Естественно, у советских спортсменов во время Игр были установки избегать контактов с иностранцами из капиталистических стран, — рассказывает Аксель Вартанян. — Некоторые рассказывали, что и публика на самом деле редко поддерживала наших спортсменов, и отношения между участниками Игр, особенно между боксерами, были напряженными. Но особых эксцессов не наблюдалось. Во всяком случае, наша пресса это тщательно скрывала. Говорили только о положительном, о восхищении советскими спортсменами и их достижениями».

Как бы то ни было, для бывших фронтовиков и блокадников в советской сборной Игры открыли совершенно новые горизонты, определили миссию отечественного спорта на десятилетия. Наступали другие времена, задачи корректировались. Но первые послевоенные составы отечественных сборных сделали свое дело — сумели громко заявить о себе и закрепиться на международной арене. Несмотря на все сложности, недоразумения и перегибы, эта задача-минимум решена именно «поколением победителей». За что им низкий поклон.